Im Bergland Sardoriens, Sardora in der Landessprache genannt, lerne ich eine Ureinwohnerin kennen, die in der typischen Tracht der Bergdorfbewohnerinnen stolz vor ihrem Carretto steht, auf dem sie jede Woche auf den Markt im Tal fährt, um gammlige Fischeier gegen madigen Käse zu tauschen. An ihren Skarponen, den offenen Schuhen, symbolisieren die rosa Federn, dass die Dame noch unvermählt ist.

Mit ein paar Glasperlen und leeren Versprechungen versuche ich sie zu überreden, mich durch’s Land zu führen. Das scheitert am berüchtigten Verhandlunsgeschick der Sardorinnen. Ich muss noch ein Top und zwei Paar Schuhe drauflegen. Zum Glück reise ich nie ohne adäquaten Vorrat. Man weiß ja nie, welche Farbe zur Stimmung des Tages passen könnte.

Das sardorische Nationalgericht: Baco ammuffito allo spiedo mit sugo di coglione oder salsa di scrotto. Schmeckt würzig und ist nur nach mehrjähriger Übung bekömmlich.

Wer die nicht hat, so wie ich, der müsse schnell zur Flasche greifen, sagen mir meine einheimische Begleiterin und mein Unverstand.

Die Schnapstheke ist überschaubar, doch ein Getränk sieht vielversprechend aus:

Der Bombardino hat einen harten Kampf gegen die Spießchen, doch am Ende obsiegt seine Räudigkeit.

Der Tag auf Sardorien beginnt fröhlich. Der Frühstücksschnaps, das Acqua Danno di Fegata aus dem kleinen Fass in der Mitte des Tisches wird mit einer Substanz verfeinert, die man aus dem Sekret der sardorischen Kröte entnimmt. Das verstärkt die elendsverursachende Wirkung des Alkohols und sorgt für gelassene bis heitere Stimmung.

Ich bin eher skeptisch, doch meine einheimische Begleiterin gibt mir zu verstehen, dass die finsteren Gesellen am anderen Ende der Bar ein Nichtaustrinken der braunen Brühe als Beleidigung von Vaterinsel, Sardorenehre und ihrer Mütter auffassen würden.

Ich nehme mir ein Beispiel an der stolzen Einheimischen, die sich das räudige Gesöff in einem Zug in den Hals stellt, bereute es jedoch später.

Angezogen vom Geruch des formaggio puzzolente im Caretto, den ein Einheimischer am Wegesrand mal eben abgestellt hatte, treiben sich diverse Katzen auf der Straße herum. Die freundliche weiße Katze versteckt sich vor den schwarzen gatti indiavolati, die das Ergebnis einer missglückten Teufelsbeschwörung durch einen düsteren Anhänger des Leibhaftigen in einer vergessenen und durchaus finsteren Grotte an der Ostküste Sardoriens sind. Wie ein Pesthauch verbreiten sich die finsteren Katzentiere über die Insel und fressen die gemeinen Hauskatzen mit Haut und Haaren. Nur geweihtes Katzenfutter kann ihnen Schaden zufügen, weshalb katzenfreundliche Inselbewohner selbiges auslegen. Auf dem Bild kann man sehen, wie ein Teufelskater soeben in eine solche Falle getappt ist: Der von ihm verzehrte Inhalt der blauen Dose wird ihn innerlich zum Platzen bringen. Die weiße Katze freut sich schon mal vor.

Hunde gibt es dort auch. Insbesondere faule. Da sich die Katzen gegenseitig fressen, haben sie ein leichtes Leben. Der kleine Suinocarlino auf dem Bild ist ein typischer Bewohner der Insel. Seine flinke Zunge ist nicht nur unter Hunden beliebt. Das Glöckchen um seinen Hals kündet von seinem Kommen und gilt als gutes Omen.

Sardorien ist ein schönes Land. Wer die Ureinwohner, den Sonnenbrand und die schädelspaltenden Getränke nicht scheut, sollte die Insel besuchen. Auf dieser von mir selbst erstellten Postkarte sieht man nicht nur die erste asphaltierte Straße sondern auch einen Telegraphenmast, Symbole für den Einzug der modernen Zivilisation in eine der letzten bislang unberührten Idyllen im Mittelmeer. Es bleibt zu hoffen, dass Sardorien das Schicksal Mallorcas erspart bleibt.

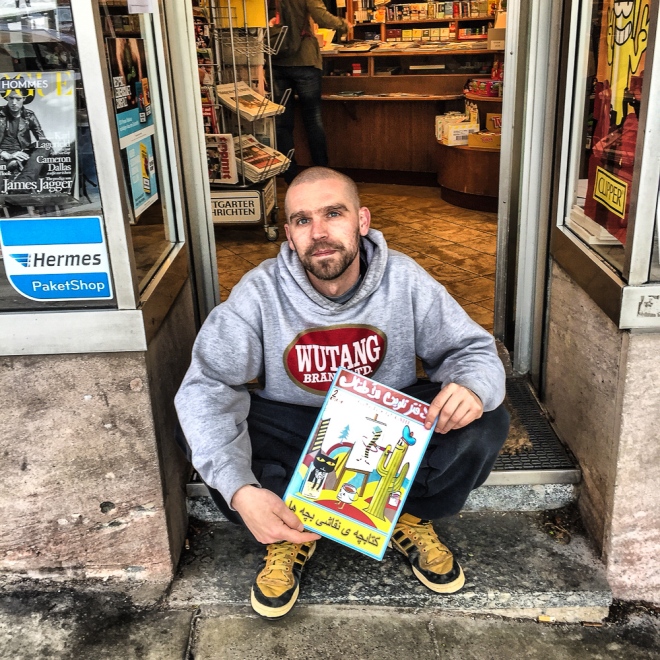

Zusammen mit der reiselustigen Sardorin fahre ich mit dem Schiff zurück nach Stuttgart. Auf der Straße bleiben die Passanten stehen und bewundern das exotische Wesen aus der mediterranen Inselwelt in ihrem farbenfrohem traditionellem Gewand, das sie in einem ihrer vier armadio portabile, dem sardorischen Kleiderschrankkoffer, mitgebracht hat.